Como tantas familias de posibles en aquella época argentina, los Borges decidieron pasar una temporada en Europa a comienzos del siglo XX, cuando Jorge Luis y Norah no eran, desde luego, los famosos personajes de años posteriores. Como el propio Jorge Luis diría más tarde de su antepasado Crisóstomo Lafinur, les tocaron malos tiempos, según les pasa a todos los hombres. En 1914 empezó la guerra y debieron conformarse con los países neutrales, Suiza y España.

Fue entonces cuando el joven Borges observó que el americano llega a Europa esperando encontrarse con europeos y, en cambio, halla meros andaluces, meros napolitanos, meros irlandeses, etcétera. La observación, me parece –lo digo como emigrante americano en esta Madrid donde, afortunadamente, todo el mundo es de su padre y de su madre– tiene dramática actualidad.

En efecto, Europa, vista en el mapa y desde, digamos, el Río de la Plata, es un armonioso conjunto que cabe en un museo de pinturas y esculturas, una discoteca, una biblioteca y un gabinete de monedas y medallas. Es, de algún modo, para los de allá, lo que para los alejandrinos del helenismo era Grecia (la figura la tomo prestada de Alberto Moravia, quien la fraguó, justamente, a propósito de Borges). ¿Es Europa, una, grande y libre, un efecto óptico en la mirada americana?

A la luz de lo que está pasando con los demandantes de asilo, lo que pasó con la fracasada Constitución europea, lo que se ve de la (in)existente política internacional del supuesto continente, los emergentes nacionalismos regionales –por no decir pueblerinos y aldeanos‒ y suma que sigue, podríamos contestar que sí. O, dado que este texto va de citas –obsérvese que sin comillas pero con nota el pie y nombre de autor– recordar la cortante y melancólica definición de Europa que en su día formuló Paul Valéry: una península asiática administrada por una comisión americana.

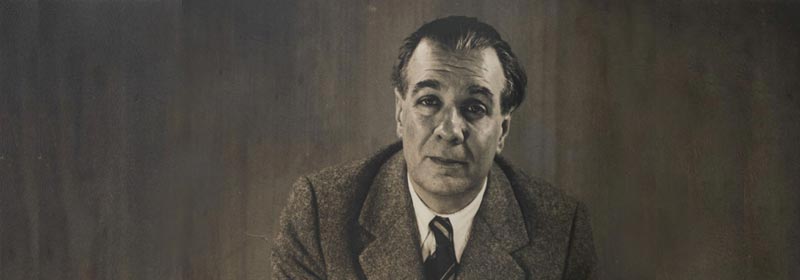

Imagen superior: Grete Stern. Jorge Luis Borges, 1951

Copyright del artículo © Blas Matamoro. Reservados todos los derechos.