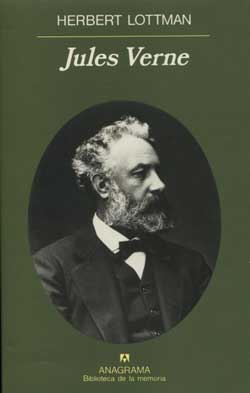

En la minuciosa serie de biografías francesas emprendida por Herbert Lottman, toca el turno a la de Julio Verne (traducida por María Teresa Gallego y publicada por Anagrama 1998).

En la minuciosa serie de biografías francesas emprendida por Herbert Lottman, toca el turno a la de Julio Verne (traducida por María Teresa Gallego y publicada por Anagrama 1998).

No le faltan antecedentes, algunos poco fiables, como el de su nieto Jean y su parienta lejana, Marguerite Alióte de la Fuye. Ahora Lottman hace un estado de la cuestión, con su habitual apego a la minucia y su buen oficio de cronista, dejando como hipótesis todo lo hipotético, valga la redundancia, y sin aventurarse en lecturas novelescas o psicoanalíticas de riesgo. Tampoco, por paradoja, la vida de Verne es propicia a la aventura, salvo las que inventó y dejó escritas.

Tuvo una existencia burguesa marcada por un leve conflicto con el padre, que lo quería abogado y no escritor, proseguida por un matrimonio apacible y aburrido y una incesante labor de escritura, generalmente cumplida en un departamento de la casa o en una embarcación, alejada de los otros, una suerte de celda monástica.

Lottman señala, con acierto, el pudor que cubre las intimidades del personaje, al margen de que un escritor siempre se muestra en lo más íntimo cuando exhibe su obra ante el mundo. Sus amores no conyugales, con unas damas misteriosas y quizá con unos efebos menos misteriosos (Aristide Briand, por ejemplo, destinado a ser un político de primera magnitud y uno de los dolientes pacifistas de entreguerras); pero, sobre todo, esa zona fronteriza donde el buen sentido provinciano y la moral de la regularidad se tocan con la locura.

En efecto, su hijo Michel y su sobrino Gaston -que atentó contra su vida a tiro limpio- fueron internados en clínicas psiquiátricas, mientras el escritor inventaba esos personajes delirantes que pretenden, por ejemplo, cambiar el eje de la tierra o fundar la ciudad ideal en un desierto americano.

Verne creó una raza de heroicos viajeros, fanáticos de su destino providencial, que jamás se enferman. Él, en cambio, fue un hombre de enfermedades crónicas: parálisis facial y prolapso rectal (tendencia a la incontinencia y a la diarrea) que Lottman lee freudianamente: un carácter anal. Podríamos matizar: explosivo en cuanto a su producción graforreica y, por compensación, retentivo en cuanto a su conducta atesorante y ávida de dinero, su disciplina productiva, el control de su medio ambiente, su propensión a las previsiones y a la rutina, su culto por el prototipo (no hay más que recoger los tópicos de sus narraciones).

Algo similar puede decirse de su experiencia como viajero: sólo atravesó el océano una vez, para conocer Nueva York, y luego hizo prudentes cruceros en yates rumbosos, nunca muy lejos de la costa, bajo el control de su hermano Paul, marino de oficio. En cuanto a las ascensiones en globo, cumplió una sola, de veinticuatro minutos. Lo demás lo supo a través de las revistas de divulgación científica, que no leyó de joven sino en su madurez.

En efecto, lo que Verne quiso ser, en principio, fue un dramaturgo de éxito, devoto de los artefactos históricos a la manera de Dumas padre, Scribe, Hugo o Sardou. No lo consiguió. Si triunfó en la escena fue gracias a las adaptaciones que Ennery hizo de algunas novelas suyas, con abundancia de trucos y maquinaria. Tampoco lo escogió la Academia, pese a sus incontables embestidas. Ni lo elogiaron sus colegas, salvo alguna migaja lateral de simpatía menor arrojada por Gautier y Zola.

Su éxito mundial, las recepciones apoteósicas que le brindaron en sus viajes, sus rentas y palacetes, no calmaron una íntima amargura, la cita fallida con Madame la Gloire. Visto desde mayor distancia -y Lottman lo hace- Verne es una miniatura de su siglo. Conservador y a veces atrabiliario ultramontano -como en los casos de la Comuna y el asunto Dreyfus– tuvo sus tentaciones complementarias, su libertarismo y su utopismo.

La manía por la fundación de ciudades sin historia, la empresa ácrata y nihilista de uno de sus mejores personajes -el capitán Nemo, réplica de ese Ulises que era Nadie o Ninguno y, por ello, borgianamente, cualquiera y todos así lo prueban. En su escritura se da esa dualidad de sensatez y locura que marca su vida cotidiana.

Aparentemente, Verne es un enamorado de las tecnologías y el desarrollo material del hombre guiado por las ciencias exactas y experimentales. Pero sus textos de anticipación lo muestran pesimista y descreído del progreso, en el sentido de que la riqueza instrumental mejora éticamente a los hombres. Era, por compensación, un romántico. Creía en la identidad sentimental de las razas y los pueblos, en las tierras vírgenes, en la necesidad de un origen, el viaje extraordinario hacia la verdadera vida, la otra vida, las iniciaciones ocultas y las comunidades utópicas.

Sus anticipaciones resultaron, a veces, proféticas. Hoy no nos interesan, porque el hombre ha llegado efectivamente a la Luna, hay submarinos, televisión, sonido grabado, aviones y demás utillaje fantástico hecho rutina. Pero él vivió entre Stephenson y Edison, conoció las inacreditables novedades de la locomotora a vapor y la bombilla eléctrica.

Como buen romántico-positivista (la síntesis es ahora inevitable) creyó en las virtudes y taras de las razas humanas: los franceses eran un dechado de heroísmo y buen sentido; los alemanes e ingleses resultaban aborrecibles por ser sus enemigos históricos; los chinos y musulmanes, temibles; los negros, buenos en tanto sumisos; los españoles y portugueses, desdeñables por brutos; los italianos, pintorescos y fumistas; los rusos y norteamericanos (¿otra profecía?), admirables, dueños del siglo XX, arrojados y a la vez inteligentes.Y suma y sigue. Su humanitarismo cientificista se daba de bruces contra su patriotismo y su racismo. En esto, lamentablemente, también fue profético.

Verne sigue leyéndose, filmándose, adaptándose, frecuentándose. Acierta Roland Barthes en una lejana mythologie donde subraya el encanto infantil que produce su lectura: hechizo de lo finito, del espacio circunscrito y protegido: cabaña, tienda, alcoba, submarino, cohete, ciudad aérea, trasatlántico. De algún modo: la literatura.

Sinopsis

«Todo lo que es posible se hará» afirmaba Jules Verne, poniéndose inmediatamente a imaginar ese futuro: cápsula espacial, comida deshidratada, metro aéreo, sin mencionar el submarino del misterioso Nemo. Flirteando con los descubrimientos de Stephenson y Edison, Verne crea un género inaudito, aplicando la fantasía a la ciencia. ¡Qué poder de anticipación! ¡Qué asombrosa aptitud para inventar las máquinas del futuro y para sortear la técnica! ¡Y qué decir de la facilidad de este nantés, retirado en Amiens, para surcar el globo terráqueo con el pensamiento! ¿De dónde vienen esas junglas amazónicas, ese océano Ártico y las fuentes del Nilo?

Nacido en 1828 y destinado a suceder a su padre en la carrera judicial, Jules Verne conocerá, a los treinta y cinco años, la celebridad instantánea con Cinco semanas en globo. Desde Zola, que saluda al que «ha llevado a la práctica lo que la ciencia planteaba como posible sólo teóricamente», hasta Théophile Gautier, que lo admira por «sus paradojas atrevidas, que pronto se convertirán en verdades reconocidas», es toda una época la que ha encontrado su fabulador. Sin embargo, ¿no existe una cara oculta de este universo de progreso?

A la manera de Phileas Fogg, Herbert R. Lottman dirige la investigación. Ha visitado la isla Feydeau, así como la editorial Hetzel de la rue Jacob. Ha convocado a los Dumas, padre e hijo, a los hermanos Arago, y, evidentemente, a Nadar (el célebre fotógrafo de gusto ecléctico, fundador de la Sociedad de fomento para la locomoción aérea); y cada uno de estos testigos le ha hecho sus confidencias. ¿No descubrimos, acaso, que George Sand habría sugerido a Verne la idea de Veinte mil leguas de viaje submarino? De todas formas, el último tesoro exhumado por el biógrafo-explorador son las novelas de nuestra infancia, restituidas en todo su poder de anticipación. Un viaje extraordinario al país del progreso.

Copyright del artículo © Blas Matamoro. Artículo publicado originalmente en Cuadernos Hispanoamericanos. Editado en Cualia por cortesía del autor. Reservados todos los derechos.

Copyright de la nota editorial © Anagrama. Reservados todos los derechos.