Vaya por delante que, en el terreno personal, José María Pou me inspira enorme simpatía y admiración. No merece otro sentimiento quien ha logrado, a base de talento y esfuerzo, consolidarse como uno de los mejores actores de la escena española.

Cada cual tendrá sus ideas al respecto. La mía es que alguien capaz de protagonizar obras tan distintas como La cabra (2005-2007), de Edward Albee, El Rey Lear (2004), de Shakespeare, Su seguro servidor, Orson Welles (2008), de Richard France, A cielo abierto (2013), de David Hare, Tierra de nadie (2013), de Harold Pinter, o Moby Dick (2018), de Juan Cavestany (a partir de la novela original de Herman Melville), tiene asegurado el paso a la posteridad.

Charlamos en un café madrileño. Como en otras ocasiones, cada cambio de tema nos va acercando a viejas preferencias: el musical, David Mamet, Londres, los libros antiguos… Le entrevisté por primera vez hace una década, y desde entonces, no deja de sorprenderme. Pou invita a pensar, y mucho. Esa es la razón por la que, siempre que encuentro disculpa, asisto a sus idas y venidas.

Como es imaginable, me extendería demasiado si pretendiese citar todos los episodios destacados de su carrera. Aunque José María es actor de cine, televisión y teatro –más de esto último–, hay que agradecerle que también se haya dedicado a la traducción de textos dramáticos. No sé ustedes, pero yo conozco a pocos intérpretes con esa confianza en lo que puede llegar a suponer su oficio.

José María, ¿crees que sigue vigente el tópico de la crisis permanente del teatro?

Sin entrar en comparaciones históricas —cuando el cine cumple un siglo, el teatro rebasa los dos milenios—, lo que salva y mantendrá la vigencia del teatro es que juega con la imaginación de los espectadores.

No como el cine…

Bueno, es que la base del cine es eminentemente realista. El teatro requiere una participación mucho más activa por parte del espectador. Le está obligando a trabajar con la fantasía. Y eso es algo poco habitual en la sociedad moderna. Ahora la imaginación se atrofia por el bombardeo de imágenes televisivas. Cada vez más, acudir a un espectáculo teatral va a ser una especie de gimnasia imaginativa.

Suelo leer las entrevistas que te hacen, y casi siempre sale a relucir una pregunta: por qué razón haces mucho más teatro que cine.

Sí, eso es algo que me dicen a menudo desde el estreno de la película Amigo amado, de Ventura Pons. Es sencilla la respuesta: desde el comienzo de mi carrera las ofertas teatrales han sido mejores que las cinematográficas.

Uno tiene la libertad de elegir.

De eso se trata. Por un lado recibía la opción de interpretar en los escenarios un texto de, digamos, Chejov, Ibsen, Cocteau, Shakespeare o Unamuno… Y por otro, la posibilidad de rodar un guión escrito, en una mayoría de casos, por el propio director…

Un guión con unos diálogos imposibles, mal construidos gramaticalmente, como si el autor fuese un niño de siete años. Ante semejante disyuntiva, no caben dudas… y eso me ha llevado a concentrarme en el teatro. No obstante, cuando he tenido la ocasión de intervenir en proyectos como Amigo amado, no lo he dudado.

Con Ventura Pons has vuelto a trabajar en Barcelona (Un mapa) (2007), que es una adaptación de la obra teatral Barcelona, mapa de sombras, de Lluisa Cunillé, y también en Máscaras (2009), Oh, quina joia! (2016) y Miss Dalí (2018). No obstante, Amigo amado continuará siendo un título importante en tu carrera, ¿verdad?

Sin duda. La película tiene un excelente guión, desarrollado por Josep Maria Benet i Jornet, a partir de su obra Testament. No obstante, hubo reseñas que la consideraron demasiado teatral.

¿Por qué?

Verás, en cuanto una película tiene una escena donde los diálogos duran más de cinco minutos, los teóricos y críticos españoles lo juzgan teatral. Eso es así. Hay, ¿cómo diría…? Una especie de animadversión a la densidad de diálogos. Con ello se ignora que en las grandes películas de George Cukor, de John Ford y de Billy Wilder, los personajes dialogan sin cesar. ¿O es que acaso no hay constantes diálogos en Eva al desnudo, de Mankiewicz?

Ya que sacas a relucir este asunto, me pregunto cuál es el secreto de la buena adaptación de una obra teatral a la pantalla.

Todo consiste en dejarse llevar por el ritmo que pide la historia. No desplazar la acción, caprichosamente, a escenarios exteriores. Una película que transcurra dentro de una habitación puede ser maravillosa, pero de repente hay personas empeñadas en estropear un guión. Simplemente porque, según creen, en el cine tiene que haber una calle o un jardín.

Es verdad.

Fíjate en películas como Gritos y susurros, de Ingmar Bergman. Con eso basta para demostrar que están equivocados… Desde luego, también tienen su riesgo ciertos cambios de época. Ya sabes: cuando en una película se adapta una pieza literaria modernizando toda la ambientación. Para mucha gente, actualizar supone trivializar, y eso me atemoriza.

Pero como decías, los críticos siguen hablando de una película «demasiado teatral» como si eso fuera un problema.

Hay que desterrar ese mito. La teatralidad tiene cualidades magníficas… Por ejemplo, la verdad de los sentimientos, y desde luego, el texto literario, que por lo común es superior al noventa por ciento de los guiones originales. Al comentarte esto pienso en una película francesa que en su momento triunfó para sorpresa de todo el mundo: La cena de los idiotas, de Francis Bever. Está basada en una pieza teatral y transcurre, de principio a fin, en un salón. Y no hace falta más… De ahí se debería aprender.

Sin embargo, me da la sensación de que un sector del cine español prefiere optar por el naturalismo fácil. Como si la buena dicción o los diálogos con fuerza literaria fueran algo pasado de moda.

Quizá sea una cuestión generacional. Va en perjuicio del espectador. Buena parte de los nuevos guionistas se repliegan a un lenguaje escaso… Un lenguaje carente de relieve y sin esa buena estructura de muchos libretos teatrales.

¿Te preocupa este desinterés?

Quienes venimos del teatro, y adquirimos nuestra formación en el escenario, notamos que la palabra no es hoy suficientemente valorada. Al menos, en dos aspectos: los guiones y el modo en que éstos son interpretados frente a la cámara. En nuestro medio, la palabra bien dicha es fundamental… En parte por una razón mecánica: si el intérprete no coloca bien la voz, los espectadores de la fila trece no llegarán a entenderle.

Paradójicamente, en los últimos tiempos, esa forma de interpretar con una dicción clara ha sido poco valorada en el cine. Incluso hay directores que, favoreciendo esa supuesta naturalidad, han animado a sus actores a que no hablen bien. A que no se expresen de un modo que permita distinguir todas sus líneas de diálogo… Y claro, nos encontramos con que hay jóvenes actores a quienes cuesta entender.

Pero eso es un error y cualquiera con dos dedos de frente puede entenderlo.

Hay un malentendido de fondo, y es que hay un límite entre hablar bien y el amaneramiento. Es posible pronunciar bien la frase y, al mismo tiempo, caracterizar la voz con todos los atributos que exige el personaje. Por desgracia, quizá malinterpretando esa fórmula que nace del neorrealismo italiano, hay cineastas de hoy que desean actores que hablen y se expresen como si fuesen gente de la calle. De ese modo, transmiten una verdad dramática… que tan sólo es epidérmica.

Esos nuevos autores creen responder a un modo interpretativo excesivamente encorsetado. Sujeto a una regla de actuación perfecta. Quizá no caen en la cuenta de que los neorrealistas llevaron a cabo su labor en un momento histórico preciso. Por razones puntuales. Esto conduce directamente a un modelo profesional de poco mérito. Convierte la interpretación en mera identificación entre el actor y el personaje. Además, vacía un oficio que requiere un largo aprendizaje y un trabajo concienzudo.

Por suerte, esta situación tiende a mejorar. Sobre todo gracias a que los alumnos de las escuelas de arte dramático empiezan a llegar al cine con una mejor preparación. Y aunque los jóvenes tienden a no darle demasiada importancia a la palabra, y a que confían demasiado en la expresión corporal, esa formación académica les permite hacer hincapié en la vocalización y en las cosas bien dichas.

Gran trabajo el de las escuelas.

Desde luego. Tanto en el caso de las escuelas oficiales como en el de centros privados, como los de Cristina Rota y Juan Carlos Corazza.

No sé si hay estudios al respecto, pero parece que la gran mayoría de los jóvenes que se matricula en ese tipo de academias querría dedicarse el cine.

Ese desinterés por el teatro guarda relación con el éxito de actores como Javier Bardem y Penélope Cruz. Lo curioso es que, a pesar de ese objetivo, los estudiantes deben crecer practicando con textos teatrales… De hecho, me consta que los profesores de arte dramático hacen hincapié en que se entiendan el ritmo de la frase y cada una de las palabras que la componen, para que así el mensaje llegue al espectador con toda la fuerza que pretendió el autor de la obra.

Por otro lado, el reflejo del habla cotidiana también tiene mucho interés. ¿No lo crees así?

Te diré más… Harold Pinter y David Mamet plantean en sus obras teatrales cierta deconstrucción del inglés. Moldean un lenguaje entrecortado, conversacional. Lleno de matices dramáticos y de códigos literarios que escapan a la transcripción pasiva del habla de la calle.

Es una lástima, pero un gran porcentaje de los guiones de cine intenta reconstruir ese tipo de diálogo cotidiano. Pero, claro, carecen de la profundidad estética de autores como Pinter o Mamet. Y por ese motivo, parece lógico que alguien como yo, ques estoy familiarizado con los textos de Chejov, de Pirandello, de Bernard Shaw, de Oscar Wilde… exija un mínimo nivel en los guiones. Desde ese punto de vista, quien lea un guión de Rafael Azcona comprobará que está maravillosamente escrito. Pero basta hojear un buen número de los guiones del cine español para advertir que carecen de la mínima calidad exigible.

Fíjate en el contraste que se da entre ese tipo de textos tan mediocres y los de cineastas como Carlos Saura. Alguien capaz de jugar con niveles idiomáticos muy distantes entre sí —pienso en películas como Pajarico y Deprisa, deprisa—. O como Almodóvar, que es un buen conocedor de la escritura teatral.

Las razones de esa decadencia quizá tengamos que buscarlas en la escasa preparación intelectual de una parte de esa nueva generación de guionistas españoles, poco o nada familiarizados con el teatro clásico.

Quizá sea un pecado en el que no sólo caen los españoles.

Es verdad. Últimamente me encuentro con textos teatrales ingleses de los que no entiendo ni una palabra. Y soy incapaz de avanzar por sus páginas porque, a imagen de obras como Trainspotting, subvierten el idioma para romper con lo establecido.

Por fortuna para el público británico, esa tendencia aún no es generalizada. Todavía es posible cruzar el umbral de un teatro londinense, y asistir a ese empleo magistral del idioma inglés. Como actor español, envidio la reivindicación del inglés bien hablado que se da en los teatros británicos. Los escenarios quedan así convertidos en verdaderos santuarios de la imaginación y de la palabra.

¿Y qué me dices del resto del mundo hispanohablante?

Basta con ver algunas teleseries hispanoamericanas para comprobar que la escasez de medios técnicos no impide el uso de un castellano maravillosamente bien escrito. En este sentido, tengo una anécdota que contarte.

Cuando en 1985, bajo la dirección de Adolfo Marsillach, estrené en el teatro María Guerrero la obra Anselmo B, de Francisco Melgares, tuve la ocasión de interpretar a un personaje de doble vida: un riguroso funcionario público de día y travesti de noche. Yo me convertía en la tía Gladys, a la cual el autor había descrito como peruana.

Melgares había hecho un viaje a ese país, y descubrió el espléndido y poético castellano que utilizan los peruanos. Al trabajar en el desarrollo del personaje, tuve que estar varios días con unos estudiantes peruanos, para que ellos leyeran mis textos, y así adquirir las cadencias de su modo de hablar. Todavía hoy me maravilla su empleo del español. Tan lleno de musicalidad y tan ajeno a esa sequedad de nuestra dicción.

Por lo que dices, imagino que defiendes la necesidad de proyectos conjuntos entre España y América.

Sí, desde luego. Creo en un mercado cinematográfico hispanohablante. Y eso que la diversidad idiomática nos impide comprender por completo ciertas películas. Por poner un ejemplo, estoy seguro de que cuando vi Amores perros, de Alejandro González Iñárritu, me perdí una gran parte del texto. Y es triste, porque la única solución en este sentido llegaría con el empleo de subtítulos para un filme que, en cualquier caso, está hablado en nuestro idioma. Muy probablemente, lo mismo ocurre allí con películas españolas que emplean determinado argot o ciertas formas dialectales.

En todo caso, el español es un idioma pujante, sobre todo en Estados Unidos. Quiero pensar que eso acabará teniendo consecuencias en la industria audiovisual.

Hace tiempo que allí se comercializan los DVDs con subtítulos en castellano. También te puedes encontrar con producciones americanas habladas parcialmente en nuestro idioma. Por eso conviene recordar lo que pasó en los años treinta, cuando se rodaban versiones en español de las producciones de Hollywood. Aquella experiencia norteamericana, pionera, llevó hasta Los Ángeles a escritores como Edgar Neville, López Rubio y Jardiel Poncela. Y además favoreció el establecimiento de un canon admisible por espectadores de ambos lados del Atlántico.

De hecho, quizá ese gran poder del castellano como segundo idioma internacional pasa por establecer un castellano neutro, que sirva para todo el mundo hispanohablante. Al menos en lo que concierne al ámbito audiovisual. En esta línea, también resulta esencial que los canales de distribución funcionen adecuadamente, para que de ese modo las producciones de cada país circulen más allá de sus fronteras.

Hubo un tiempo en que nuestro cine cruzaba con naturalidad el Atlántico… Pero en una industria frágil como la española, cuando muchas películas se quedan sin estrenar, sería injusto exigir a esos productores que planteasen proyectos de cooperación tan ambiciosos. No obstante, parece que la televisión está abriendo caminos. Los acuerdos entre distintas cadenas empiezan a dar resultados esperanzadores.

Antes me hablabas de las adaptaciones al cine de obras de teatro. Recuerdo ahora un ejemplo de esto que comentas, Los chicos de historia, de Alan Bennett, que tú estrenaste en 2008. La obra fue un exito enorme en Inglaterra, pero la versión cinematográfica no funcionó bien. Y eso que la dirigió Nicholas Hytner, que fue director del montaje en el National.

De hecho, fue el mismo Alan Bennett el que hizo el guión y el que rompió totalmente la estructura de su texto teatral. Yo creo –es mi visión personal– que Bennett escribió ese guión muy influido por los productores, que como casi siempre, están aterrorizados por las películas de interiores, y piden que las películas respiren, sacando las escenas a exteriores. En esa adaptación al cine, hay una serie de secuencias con antecedentes familiares de los chicos, con los famosos viajes en moto del profesor y el chico, que yo creo que son absolutamente superfluos, que son de relleno.

Es cierto.

Recuerdo que, hacia el final, hay unas secuencias de los chicos en Oxford, paseando por el campus en el momento de sus exámenes, que no cuentan absolutamente nada que no puedas entender sin necesidad de verlo… como pasa en el teatro. También me sorprende que Bennett, en el guión de su película, prescindiera de cosas muy importantes del texto teatral.

En mi versión, eso me sirvió, apoyándome en todo el respecto hacia el autor original, para suprimir algunas referencias de tipo histórico, que al público español le serían muy lejanas, dejando aquellas que le resultarán más familiares.

Como curiosidad, ¿qué eliminaste del texto de Bennett?

En algunas de las escenas de las aulas, hay largas disquisiciones alrededor de la secularización de los monasterios, en los tiempos de Enrique VIII y la división de la Iglesia en Inglaterra. La idea general del nacimiento de la Iglesia anglicana, el público español la tiene, pero cuando se entra en detalle, creo que puede ser algo excesivamente farragoso. De ahí que me permitiera esa licencia de suprimir algunas cosas.

Los protagonistas de la obra de Bennett son unos chavales que preparan los exámenes para entrar en Oxford y Cambridge. Les orientan tres profesores muy distintos. Yo creo que esa relación que se establece entre maestros y discípulos revela algunos de los desafíos más cruciales de la cultura y la educación de nuestro tiempo. Por eso mismo, no deja de ser curioso que la obra estuviera ambientada en los ochenta.

Teniendo en cuenta, además, el montón de referencias que hay… Yo creo que el autor situó la acción en los ochenta porque era la época del thatcherismo, y hubo cambios estructurales que revolucionaron, para mal, toda la estructura educativa en Inglaterra. No hay tanta distancia, en cuanto a pensamiento y muchas otras cosas, desde los ochenta hasta ahora. Creo que el público la vio como una función absolutamente actual.

Por otro lado, Los chicos de historia tiene una maravillosa estructura dramática. En Inglaterra estuvo casi cinco años enteros en cartel. Es más: rompió las reglas del Royal National Theatre, donde, en contra de lo que era lo habitual en ese teatro, las funciones se prolongaron más allá de lo que estaba programado.

¿A qué piensas que se debió esa acogida tan formidable?

Es que el público inglés se encontraba ante una revisión de su historia reciente. Eso no pasó luego, cuando la obra llegó a los Estados Unidos. Allí el triunfo de la función se explica por un texto inteligente, una puesta en escena muy teatral y unas interpretaciones fantásticas. A mi modo de ver, el éxito en el resto del mundo fue eminentemente teatral. Pero en Inglaterra fue teatral y al mismo tiempo, la gente asistía a una lección histórica.

Es decir, que el público no sólo se sentía identificado y se divertía con la trama, sino que también recibía un discurso cultural muy profundo.

Recuerdo ahora una de las primeras escenas en las que intervenía mi personaje. Hector, en sus clases, defiende la teoría de que hay que aprender poesías. En ese momento de la obra, uno de los chicos dice: “Pero ¿por qué tenemos que aprendernos tantas poesías? Yo no entiendo esta poesía, y sobre todo, no la entiendo porque nada de lo que cuenta este poema me ha pasado”. Y Hector responde algo que yo veo casi como el leitmotif de la función. Dice: “No importa. Aprenda la poesía ahora. Conózcala ahora. Ya llegará el momento de disfrutarla. Ya le servirá de antídoto en algún momento de su vida, cuando llegue el dolor, o incluso cuando llegue la felicidad”. Y de repente, me apareció en la frente una frase maravillosa que es “La poesía es un arma cargada de futuro”…

El poema de Gabriel Celaya.

Así es. Y lo interesante es cómo, de repente, nuestra poesía más nacional enlaza, por medio de otras palabras, con el pensamiento que transmite Alan Bennett en esa función.

Hablemos, una vez más, de cine. ¿No te parece que faltan títulos que eduquen sentimentalmente a los espectadores más pequeños? Tengó la impresión de que, más allá de las superproducciones o de los dibujos animados, no hay un cine que les forme en ese sentido. Hubo un tiempo en que los más pequeños podían disfrutar de películas extraordinarias, capaces de cambiar su forma de ver la vida.

Dices eso y me viene directamente a la cabeza un título que en mi infancia me dejó marcado, pero no por valores cinematográficos, porque yo en ese momento no sabía de eso, sino marcado en mi formación. Era una película de Victor Fleming, protagonizada por Spencer Tracy: Capitanes intrépidos. Ese tipo de cine transmitía la importancia del esfuerzo colectivo y la superación personal. Aquella película me dejó marcado para el resto de mi vida.

En realidad, este tipo de películas también se producían aquí.

Así es. Hay películas españolas que yo no sé si están en la mente de mucha gente, pero que a mí me influyeron muchísimo. Es más, salió una de ellas en DVD, fui corriendo a comprarla, y seguí llorando al verla como lloré en su momento. Me refiero a Mi tío Jacinto. Tanto Mi tío Jacinto como Un ángel pasó por Brooklyn, otra cinta extraordinaria que también dirigió Vajda, se hicieron casi como epígonos de Marcelino Pan y Vino. Pero estaban rodadas de maravilla, y tenían unos actores increíbles.

Recuerdo que Pablito Calvo, el niño de Marcelino, era también el protagonista de Mi tío Jacinto.

Ahí hace un papel soberbio Antonio Vico, y lo mismo se puede decir del reparto de Un ángel pasó por Brooklyn, con actores como Peter Ustinov y Pepe Isbert.

¿Cuándo descubriste que el cine te apasionaba?

Bueno, yo tenía un padre fantástico, maravilloso, muy aficionado a la lectura, pero que tenía una obsesión, que era el cine histórico. Se estrenaba una película de cine histórico y mi padre me llevaba inmediatamente al cine. Era obligatorio con él. De esa forma, por ejemplo, vi todos los peplums habidos y por haber. Y no solamente eso… Fíjate, yo recuerdo otra película que quizá no recordará nadie. Se llamaba Felipe Derblay.

¿Te refieres a El herrero?

¡Exacto! Estaba inspirada en una famosa novela de Georges Ohnet. A mi padre le había entusiasmado la novela, y en cuanto se estrenó aquella película, que fue un éxito en su momento, mi padre me llevó dos veces a verla. Aparte de eso, dentro del cine que yo elegía, me atraía un determinado cine español. Por ejemplo, me interesaban películas como El cebo, que también era Vajda. Me marcó muchísimo, y eso que, teóricamente, era una película de terror.

En ese sentido, los niños de ahora están en desventaja.

Sin duda, Capitanes intrépidos y todas esas películas de los años cuarenta y cincuenta corresponden a un cine ya no se da ahora. Quizá se ha intentado reproducir en los últimos años a través de la animación. Pero no es igual. Estoy absolutamente convencido de que no es lo mismo ver los ojos de un ser humano, más o menos entumecidos de lágrimas, que ver a un muñeco que no tiene alma.

Cambiemos de tema… Tú eres anglófilo y además actúas fluidamente en inglés. ¿Qué opinas sobre el hecho de rodar películas con capital español, pero habladas en inglés?

No es un algo nuevo. Ya en los años setenta se hicieron películas en inglés, muchas veces fruto de coproducciones. Tampoco es una garantía de éxito. Two much, de Fernando Trueba, tenía un espectacular reparto americano, pero eso no contribuyó a su éxito en Estados Unidos. No obstante, se insiste en la misma fórmula, deseando siempre una buena distribución internacional.

¿En qué lugar quedan los actores españoles en este tipo de proyectos?

En general, llevamos siempre la peor parte. Para camuflar al máximo el origen de las películas, y para que la pronunciación inglesa sea perfecta, se suele reforzar el reparto con figuras estadounidenses. Al final, sólo las partes financiera y técnica pueden catalogarse como españolas.

El caso es que parezcan cintas inglesas o americanas.

De eso se deduce que, para triunfar en el extranjero, las películas españolas deben prescindir de nuestro idioma. Visto desde cualquier punto de vista, es algo dramático. Y debe animarnos a reflexionar, no sólo en lo que atañe a la profesión de los actores. La historia del cine español dispone de éxitos internacionales que demuestran otra posibilidad… Otro modo de abordar el mercado y competir en él.

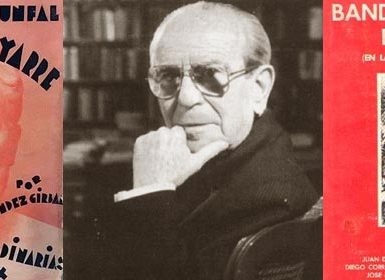

Imagen superior: «Taking Sides», de Ronald Harwood («Prende partit», Teatre Goya, 2014).

Copyright del artículo © Guzmán Urrero Peña. Reservados todos los derechos.