Hay momentos en la historia en que una ciudad parece contener el pulso del planeta. Salamanca, en el siglo XVI, fue uno de esos epicentros. Bajo las bóvedas de su universidad, donde el latín se mezclaba con ecos de griego y las ideas prosperaban con insólita modernidad, se gestó un pensamiento que, medio milenio después, aún nos interpela. No se trataba solo de filosofía, de teología o de ciencia económica, sino de una forma de mirar el mundo con lucidez, ética y ambición. Y todo esto nos lo recuerdan León M. Gómez Rivas y José Carlos Martín de la Hoz en su brillante ensayo La Escuela de Salamanca. Cuando el pensamiento español iluminó al mundo.

Desde la primera página, el lector siente que no se enfrenta a un manual, sino a una crónica viva, casi palpitante, de un legado que desafió a emperadores, cuestionó conquistas y anticipó revoluciones intelectuales y científicas. Es una historia de cátedras y controversias, de teólogos que pensaban como juristas y de confesores que razonaban como economistas. Una historia, también, de figuras profundamente humanas.

El Siglo del Oro del pensamiento

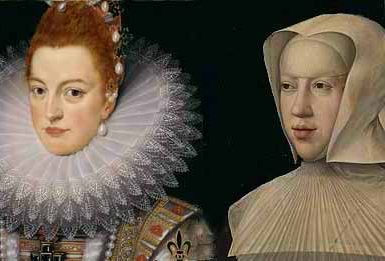

La Escuela de Salamanca florece en el corazón del Renacimiento. Mientras la pólvora, el acero y la fe se disputaban el destino de Europa, en los claustros salmantinos surgía algo más sutil: una teología encarnada en lo real. Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Luis de Molina… Nombres que hoy quizá no llenen titulares, pero que deberían estar en nuestra memoria.

Fueron ellos quienes, entre escolios y disputas, reformularon el pensamiento escolástico y lo empujaron hacia lo concreto: la dignidad del otro, el valor del dinero, la legitimidad del poder. No era escolástica muerta, sino filosofía al servicio del mundo.

Y qué mundo. El descubrimiento de América, con su carga de fascinación y de choque civilizatorio, desafió certezas seculares. ¿Eran los indígenas hombres como nosotros? ¿Tenían derecho a sus tierras, a sus creencias, a su voz? Frente a los silencios de Roma o las justificaciones del trono, Vitoria habló claro. Un siglo antes de Grocio, ya se estaba pensando en un ius gentium —un derecho de gentes— que trascendiera banderas y coronas.

El jurista de Dios

Si hubiese que buscar un padre fundador del derecho internacional moderno, muchos señalarían a Hugo Grocio. Pero Vitoria ya había dicho lo esencial, solo que en latín y desde el púlpito. Su De potestate civili no solo defendía los límites éticos del poder, sino que lo hacía con una profundidad que asombra. Frente al cinismo de Maquiavelo, que dejaba al príncipe libre de ataduras morales, Vitoria alzaba la voz del derecho natural como contrapeso a la razón de Estado. Su idea de una comunidad universal, fundada no en la fuerza sino en la justicia, sigue siendo un faro en tiempos de guerras preventivas y diplomacias cínicas.

Que las Naciones Unidas lo homenajearan bautizando una de sus salas con su nombre no es un gesto trivial: es el reconocimiento de una raíz hispánica en el árbol del pensamiento global.

Del púlpito y el aula al mercado: ética y economía

Pero la Escuela de Salamanca no se detuvo en la moral. También se adentró en el escurridizo terreno de la economía. Martín de Azpilcueta, por ejemplo, formuló en pleno siglo XVI lo que hoy reconocemos como teoría cuantitativa del dinero: el valor no es absoluto, sino función de la oferta y la demanda. Y lo hizo desde un manual de confesores, no desde un tratado bursátil. La usura, el precio justo, el interés… todo era materia de examen moral. La economía no se desligaba de la ética, y eso, en estos tiempos de algoritmos sin rostro, suena casi revolucionario.

Joseph Schumpeter, ese cronista elegante del pensamiento económico, reconoció a los salmantinos como precursores de su disciplina. Comparó su nivel con el de la Escuela Austríaca, aunque sin asumir una genealogía directa. Pero ahí están: pensadores que hablaban de libre mercado sin dejar de pensar en las profundidades del espíritu.

Los derechos del otro

En un tiempo en que la fe justificaba casi todo —desde la hoguera hasta el tributo—, los salmantinos fueron capaces de formular algo tan radical como el derecho universal. Vitoria, Suárez, Soto… se atrevieron a decir que ningún poder, ni el emperador ni el Papa, podía arrebatar a los hombres su libertad de conciencia, su propiedad o su vida. Que los indígenas eran seres humanos, y por tanto titulares de derechos. Que un gobierno era legítimo solo si surgía del consentimiento de los gobernados.

La Defensio Fidei Catholicae de Francisco Suárez, con su defensa de la soberanía popular, sería leída siglos después por pensadores ilustrados y constitucionalistas modernos. Y aunque en la práctica estos principios tardaron siglos en cuajar —y aún hoy se tambalean—, su formulación temprana es uno de los orgullos silenciosos de la historia del pensamiento europeo.

Filosofía encarnada

Pero quizás el mayor mérito de la Escuela de Salamanca fue su capacidad para no perderse en abstracciones. Su tomismo fue revitalizado, sí, pero no como un eco medieval, sino como una herramienta para pensar el presente. El libre albedrío, el mal, la duda moral… cuestiones eternas, desde luego, pero abordadas desde el día a día: el mercado, el confesionario, el gobierno. La casuística, tan criticada siglos después, fue en su momento un intento honesto de moralizar el mundo sin imponer dogmas intransigentes.

El probabilismo, desarrollado por autores como Bartolomé de Medina, intentaba lidiar con la complejidad de las decisiones humanas. Porque no todo es blanco o negro, y estos pensadores —a diferencia de ciertos activistas contemporáneos— sabían que el alma humana se mueve en una escala de grises.

Una luz que aún alumbra

La Escuela de Salamanca. Cuando el pensamiento español iluminó al mundo no es solo una reivindicación historiográfica. Es una invitación a redescubrir un legado que ha sido injustamente eclipsado por narrativas dominantes. En tiempos en que crece la polarización, y las certezas se diluyen en opiniones veloces, volver a estos pensadores es un ejercicio de profundidad.

No es casual que su pensamiento resurja cada vez que el mundo se pregunta por los límites del poder, por la dignidad del otro o por la justicia del mercado económico.

Sin duda, hay ideas que no mueren, solo aguardan el momento propicio para volver a ser escuchadas. La Escuela de Salamanca. Cuando el pensamiento español iluminó al mundo apunta en esa dirección. Quizás sea este ese momento adecuado de recordar nuevamente el legado de Francisco de Vitoria y sus discípulos. Entre otras cosas, porque, como nos dicen los autores, no temieron «enfrentarse al orden político establecido cuando estaban en juego los fundamentos jurídicos, pues sin derecho no hay sociedad ni tampoco reconocimiento de la dignidad de la persona humana».

Sinopsis

En 1526, Francisco de Vitoria llegaba a la Universidad de Salamanca. Lo que comenzó como una renovación de la teología terminaría transformando el pensamiento occidental. Sus reflexiones sobre la dignidad humana, la justicia y la economía sentaron las bases del derecho internacional, la ética económica moderna y los derechos fundamentales.

Un recorrido intelectual por la Escuela de Salamanca que revela cómo sus ideas sobre el valor de los bienes, los límites del poder o la legitimidad de la guerra continúan vigentes cinco siglos después. Sus teólogos y juristas desarrollaron principios revolucionarios sobre el comercio justo, la propiedad privada y las relaciones entre estados que configurarían el mundo moderno. A través de un análisis riguroso y accesible, los autores demuestran por qué la Escuela de Salamanca merece ser reconocida como uno de los momentos cumbre del pensamiento español y universal.

Desde su gestación en el contexto de la reforma católica hasta su influencia en el desarrollo del derecho y la economía modernos, los autores analizan figuras clave como Francisco de Vitoria, Domingo de Soto y Martín de Azpilcueta, mostrando cómo sus ideas sobre justicia, comercio y derechos humanos se adelantaron a su tiempo y continúan inspirando debates contemporáneos.

La legitimidad del poder político, la teoría del precio justo, los derechos de los pueblos indígenas y las bases del derecho internacional son algunos de los temas fundamentales que se examinan, demostrando la sorprendente actualidad del pensamiento salmantino en un mundo que sigue buscando el equilibrio entre ética y economía.

Autores

León M. Gómez Rivas es doctor en Historia Moderna y en Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Trabaja como Catedrático en la Universidad Europea, impartiendo las asignaturas de Ética, Historia y Pensamiento Económico. Asimismo es profesor de Pensamiento Social Cristiano en la Universidad Católica de Ávila. Recientemente ha terminado el Bachillerato (Grado) y la Licenciatura (Máster) en Teología por la Universidad Eclesiástica San Dámaso, donde está preparando una Tesis Doctoral sobre ‘Moral y pensamiento político del cardenal Roberto Belarmino’. En la actualidad es vicepresidente del Centro Diego de Covarrubias y del proyecto Escuela Hispánica.

Jose Carlos Martín de la Hoz (san Fernando, Cádiz, 1955). Doctor en historia de la Teología. Miembro de la academia de historia eclesiástica. Profesor del máster de causas De los Santos del Dicasterio de las causas De los Santos en Madrid, asesor de la Conferencia episcopal española, director de la oficina de las causas del Opus Dei en España.

Copyright del artículo © Guzmán Urrero Peña. Reservados todos los derechos.

Copyright de imágenes y sinopsis © Sekotia. Reservados todos los derechos.