43.000 legajos. 85 millones de documentos. 8.000 mapas y dibujos. 200.000 visitantes anuales. El repositorio más grande del planeta, después del Archivo Vaticano.

Ubicado en un edificio construido según la traza de Juan de Herrera, arquitecto de Felipe II, el mismo que diseñó El Escorial, conocido por sus contemporáneos como la octava maravilla del mundo. Un edificio que, inicialmente, fue la Casa Lonja de Mercaderes. El lugar donde se decidía el comercio mundial, el Wall Street de la Edad Moderna.

Entre sus fondos se custodian autógrafos de Cristóbal Colón, de Fernando de Magallanes, de Hernán Cortés, de Francisco Pizarro, de tantos y tantos hombres que reescribieron la Historia de los antiguos, iniciaron una nueva era, sentaron las bases del mundo moderno, demostraron que sólo la gesta, la epopeya , el viaje y la experiencia abren nuevas sendas de conocimiento.

Hablo, por supuesto, del Archivo de Indias. El lugar que custodia la historia del mundo durante tres largos siglos. Un lugar excepcional, único en su especie.

Pensadlo, cada vez que paséis por delante. Paraos, un momento, e imaginad el trasiego de personas y mercancías desde el cercano Arenal, Puerta de Indias, el puerto al que arribaban naves procedentes de los cuatro puntos cardinales del planeta. Escuchad los ecos de sus voces, la algarabía de sus conversaciones, el galimatías de los múltiples idiomas que allí se hablaban.

Aquello era Sevilla, Caput Mundi. En sus calles nació la modernidad. Desde sus calles salió al resto del mundo.

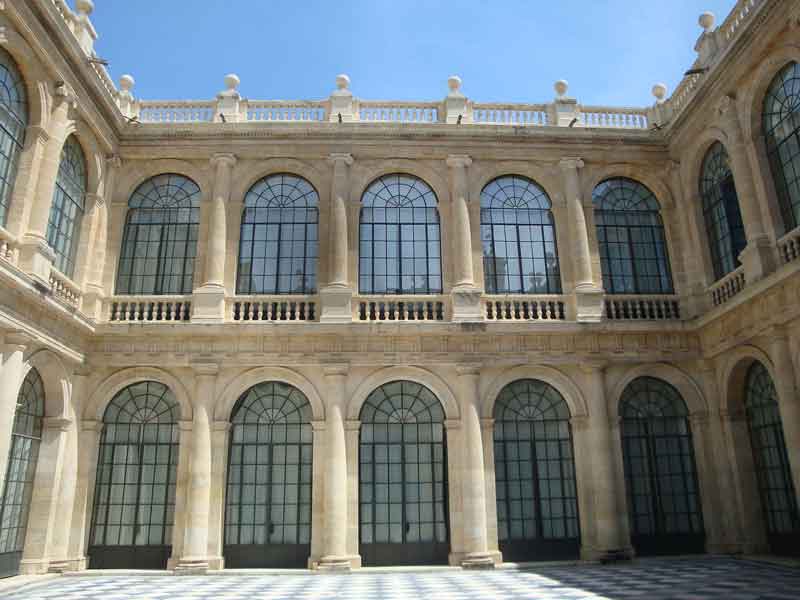

Imagen superior: patio interior del Archivo General de Indias (Hispalois, CC).

Salir a la luz matinal y rodear el Archivo de Indias, pensando en los millones de documentos que atesora sobre personajes extraordinarios, valientes y anónimos, que ayudaron con sus existencias a configurar el paisaje surgido a raíz del descubrimiento colombino puede ser razón más que suficiente como para perder el sentido del tiempo.

Aristócratas como Francisco de Mendoza, hijo de Antonio de Mendoza, virrey de Nueva España y uno de los primeros virreyes del Perú. La encumbrada situación política de su padre le permitió viajar por los amplios territorios españoles del continente americano. Interesado en la lujuriosa y exuberante naturaleza indiana, consiguió la exclusiva real para comerciar con numerosas especias americanas y asiáticas a la par que encargaba la elaboración del llamado Códice Badiano, espléndido ejemplo de terapéutica indígena que sería disputado por los principales mecenas europeos del momento.

Religiosos como Antonio Ruiz de Montoya, limeño de origen, que llevó una vida turbulenta en su juventud hasta ingresar en la Compañía de Jesús. Enviado a la naciente provincia jesuítica del Paraguay, desempeñó su apostolado entre los guaraníes de los actuales territorios de Paraguay, Brasil y Argentina, llegando a ser superior de todas las llamadas Reducciones del Paraguay. Su defensa de los indígenas le llevó a viajar hasta la corte madrileña, donde no dudó en solicitar al monarca la ayuda necesaria para contener los abusos y castigar a quienes destruían la obra realizada entre los indios guaraníes. Autor de la primera gramática guaraní, a su muerte cuarenta indígenas de las reducciones del Paraná fueron hasta Lima para transportar sus restos a la nueva reducción de Loreto (Argentina).

Médicos como Antonio Robles Cornejo, miembro de una familia volcada en la conquista americana, que sintió la necesidad de trasladarse al nuevo continente, atraído por el estudio de su naturaleza. Durante 25 años recorrió buena parte del Virreinato del Perú, entrevistándose con sus habitantes, recopilando todo tipo de noticias y elaborando su obra cumbre, relativa a la medicina indígena. Decidido a ver publicado el fruto de su trabajo, viajó a España, en busca de la ayuda regia para afrontar el coste de tamaña obra editorial. Ante la negativa del Consejo de Indias, no vaciló en contratar los servicios de cuatro impresores, comprar las imprentas y el papel necesarios y fletar un barco hasta Tierra Firme, donde había de ver publicada su obra magna. Quiso la fatalidad que una tormenta diera al traste con sus deseos, hundiendo en el fondo del Caribe los manuscritos. Sólo pudo salvar su vida y la de aquellos que le habían acompañado.

Cada vez que me encontraba una historia así no dejaba de pensar en la aventura que suponía para esos hombres su periplo americano, acostumbrados a otras tierras y otros usos, otros climas y otras aguas. Sobrevivieron a una, cuando no varias, travesías oceánicas; resistieron el ataque de feroces alimañas y parásitos asesinos; superaron el choque emocional de verse en unas tierras y frente a una naturaleza que nada tenía que ver con lo por ellos conocido hasta entonces. El castellano hablado en Hispanoamérica tiene un término muy apropiado para definirlos: se trata de puros hombres, capaces de afrontar una epopeya nunca antes vista y que nunca jamás se iba a repetir.

Ciudad mágica la sevillana, que vio atracar en sus muelles las riquezas exóticas de las nuevas tierras, transformándose para siempre en la Puerta de Indias. ¿Puede haber mayor maravilla que quedarse anclado a sus calles, perderse en su laberíntica estructura?

Con sólo cerrar los ojos podemos regresar a aquella época gloriosa en historias y aventuras, cuando la ciudad bética era capital del mundo. Quizás sería interesante que, como historiadores, volviésemos los ojos hacia ella y nos empezásemos a sentir orgullosos, de una vez por todas, de ser españoles, de haber protagonizado uno de los más importantes momentos de la Historia de la Humanidad, de haber sido el más importante imperio de la Edad Moderna.

A fin de cuentas, es nuestro patrimonio y cualquiera de nosotros, de haber vivido entonces, podríamos haber sido protagonistas de alguna de las muchas historias que atesoran los archivos de esta ciudad. En este sentido, siento profunda envidia de los británicos o los franceses, que tan orgullosos hablan y defienden a sus protagonistas históricos, hasta el punto de «pegarnos» parte de su entusiasmo. Y siempre acabo pensando lo mismo: ningún español ha conseguido ser nunca profeta en su propia tierra.

Copyright del artículo © Mar Rey Bueno. Reservados todos los derechos.