Durante un tiempo, tu madre y yo coincidimos en desdeñar a Papá Noel o Santa Claus. Displicentes, lo considerábamos una tradición extraña que intentaba colonizarnos a través de los hábitos consumistas y globalizantes que impone la publicidad, un folklore que se nos infiltraba mediante la insidiosa propaganda de los grandes almacenes.

Ambos lamentábamos que la televisión y el cine actuaran cada vez más como agentes propagadores de esa mercadería navideña; igual que Ernesto Sábato, que tanto se extrañaba de que incluso a los países tropicales hubiera llegado semejante figura procedente de las nieves.

Nosotros defendíamos casi con énfasis fanático a nuestros Reyes Magos. Luego naciste tú y mi aparente convicción comenzó a resquebrajarse, porque pronto me fue difícil sustraerme a esa oportunidad gozosa, una ocasión más para hacerte regalos y provocarte alegría y emoción y excitación desatadas.

Después sobrevendría el divorcio y entonces el periódico azar del régimen de visitas, que te encomendaba a mí el 24 de diciembre de los años alternos, hizo de mí definitivamente un converso: pasé a postular a Papá Noel para no perderme la posibilidad de brindarte una Nochebuena expectante, un día de Navidad feliz por los regalos esperados y recibidos (Tu madre, en eso, se mostró más coherente, o más austera, y mantuvo su posición menospreciadora).

Pero no me es difícil justificar esa capitulación. Según Bettelheim, Santa Claus —como en general la Navidad y, entre nosotros, los Reyes Magos, aparte de su sentido religioso— cumple, cuando somos niños, la función de prometernos un mundo benigno, grato; simboliza la buena voluntad del mundo entero: durante ese período se nos garantizan regalos, y los adultos parecen más dispuestos a crear, por esa vez al año, un mundo más de acuerdo con nuestros deseos y nuestro pensamiento mágico.

La ilusión de una Edad de Oro

Santa Claus representaría el último residuo de la antigua creencia de la humanidad en una Edad de Oro en la que todo se nos daba sin esperar que hiciéramos nada para merecerlo ni diéramos nada a cambio, un vestigio de esa reminiscencia genética del Paraíso perdido o la huella extraviada en nuestra mente de la Edad Dorada de nuestros ancestros.

Ese niño sometido todos los días del año a las instrucciones, exigencias, indicaciones o arbitrariedades de los padres y, en definitiva, a las múltiples constricciones de la realidad, desea secretamente que, al menos una vez al año, el País de las Hadas —el paraíso de la existencia infantil— se haga visible.

Quizá ésta es una de esas formas en que la ilusión de una Edad de Oro no desvanecida nunca del todo se injerta en nuestro corazón, y nos otorga la fuerza para luchar contra las dificultades del presente, a la vez que nos brinda esperanza para el futuro.

Hay padres positivistas que quieren acostumbrar a sus hijos, cuanto antes, a la dura realidad, que ahuyentan de un manotazo las ilusiones que os revolotean el alma, que se apresuran a mostraros que los sueños no tienen fundamento. Su mundo es menos acogedor para vosotros. De modo que Santa Claus sirve para que en los niños se reavive y sostenga la ilusión de que cíclicamente vendrán cosas buenas (en el fondo, la misma creencia esperanzadora, de renovación lustral y benéfica, de bienestar y felicidad retornables, que late en la dimensión religiosa de la Navidad).

La necesidad de una magia de esta clase reviste su mayor fuerza desde vuestros cuatro a vuestros diez años de edad, justo la época en que tenéis que aprender a bregar con el mundo real. Éste se encargará luego de extirparos el pensamiento mágico, a medida que vuestra experiencia vaya ensanchándose, lo que se supone que aumenta vuestra capacidad de afrontar la vida (ese momento desdichado en el que uno descubre que no puede ser toda la vida un niño feliz).

Pero aun entonces Santa Claus continuará presente, tanto para vosotros como para nosotros mismos, los padres, si bien ahora convertido en un deleitable juego de mentirijillas; un juego en que todos recreamos temporalmente, con más o menos énfasis, con más o menos reticencias, con más o menos teatralidad ilusionada, un mundo infantil de fantasía del que cada uno, según la ingenuidad superviviente o los golpes recibidos de la vida, habría de saber disfrutar. Por eso las festividades os fortalecen —pero no sólo a vosotros— para la tarea de vivir.

Imagen superior: San Nicolás, Nicolás de Myra (icono ruso).

El obispo Nicolás de Myra

A quién que haya sido niño no le convencerá esta explicación, quién que guarde recuerdo de haberlo sido se atreverá a considerarla una sarta de paparruchas. Además, yo descubrí que el argumento de la colonización cultural esgrimido para rechazar a Papá Noel es una mentecatez.

La impostura, al contrario, es católica; la superchería no es Papá Noel, sino la trama eclesiástica según la cual Santa Claus sería una elaboración mítica ajena a la cultura occidental europea y cristiana, no pertenecería al acervo de ritos, doctrinas, valores o costumbres que nuestras generaciones se han transmitido de unas a otra.

Lo que más sorprende de la animadversión que Santa Claus suscita entre los católicos —hay incluso asociaciones y plataformas en las redes sociales surgidas específica y exclusivamente para militar en su contra— es el empecinamiento en ignorar su raíz cristiana, puesto que la figura nace con un obispo, Nicolás de Myra.

Sabe, hijo, que la hagiografía revela que san Nicolás, cuya festividad se celebraba el día 6 de diciembre —supuesta fecha de su muerte—, fue, durante los siglos en que la Navidad no había perdido su carácter estrictamente religioso, uno de los santos más populares —lo que significa uno de los más venerados— tanto en la iglesia occidental como en la oriental.

Su figura parece nacer de la fusión de dos obispos que, con el mismo nombre, vivieron, uno en el siglo IV, y otro en el VI, en el mismo valle de Licia, en la antigua Anatolia. Como la primera y más antigua biografía del santo es posterior en más de quinientos años a la vida que pretendía narrar, acaso eso explica la confusión entre los santos homónimos.

San Nicolás acabó siendo llamado san Nicolás de Myra porque a esta ciudad se trasladó desde Patrás, su lugar de nacimiento, tras la peste que mató a sus padres. Allí, gracias a la estima de la que gozaba entre el pueblo por sus virtudes, su sencillez y su entrega a los demás, fue elegido obispo (pero en todo caso, la voz de Dios ya se lo había sugerido así, en sueños, a los miembros de la asamblea de prelados que había de decidir al respecto).

Su culto, iniciado en Oriente —en el siglo VII se data un santuario en su honor en Constantinopla— se extendió a Occidente cuando Constantino IX Monómaco, en el siglo XI, ordenó la construcción en Bari, en el sur de Italia, de una iglesia bajo su advocación.

Santiago de la Vorágine, que escribió La leyenda áurea (un florilegio de vidas de santos que, durante la Edad Media, fue tan popular como la Biblia), indica que tras arrasar los turcos la ciudad de Myra, en 1087, un grupo de peregrinos formado por cuarenta y siete soldados y cuatro monjes procedentes de Bari, hallaron los restos del santo, los recogieron con unción y con gran reverencia los llevaron a la iglesia de su ciudad. El culto al santo, desde entonces más conocido como san Nicolás de Bari, se difundió luego desde el sur de Italia hacia el norte de Europa.

Imagen superior: San Nicolás retratado por el pintor Corrado Giaquinto..

El santo protector de la infancia

Los rasgos característicos de Santa Claus derivan entonces de los milagros que se imputaron a ese san Nicolás, un santo atento sobre todo a los niños, a los que salvaba de peligros mortales, a los que incluso llegaba a resucitar si era necesario, hasta el punto de convertirse en el santo protector de la infancia por antonomasia: resucitó a un niño que había sido estrangulado por un mendigo —en realidad, el Diablo disfrazado—; a otro niño llamado Adeodato, a quien los moros habían raptado y esclavizado, lo devolvió a casa de sus padres haciéndolo evaporarse de la presencia del rey moro a quien le sostenía la jofaina y la jarra, y haciéndolo aparecer en su hogar, todavía portando aquellos utensilios; desenmascaró a un posadero que servía carne humana a los viajeros cuando, sentándose a su mesa, supo que el plato que se le ofrecía contenía vísceras de niños, tras lo cual se levantó, se dirigió a la bodega del lugar, encontró a tres niños descuartizados y puestos en salazón, los recompuso y los vivificó de nuevo.

Por extensión, san Nicolás de Bari acabó también asociado a la maternidad: su anécdota más relevante lo presenta introduciéndose cauteloso por la noche, a través de una ventana subrepticia, en una casa en la que vivía un padre que, no pudiendo costear la dote de sus tres hijas, pretendía en su desesperación empujarlas hacia la prostitución: el santo depositó allí sigilosamente tres bolsas de monedas de oro que propiciaran buenas bodas para las doncellas. (Por esta razón, en lo sucesivo podrás identificar al santo cuando, ante un altar, en un museo, frente a un tapiz, observes un santo que en una bandeja porta tres esferas de oro, pues con ello se alude a las tres bolsas de oro del episodio de las vírgenes salvadas: como en el san Nicolás de Bari que pintó Antonello da Messina).

Imagen superior: ilustración de Papá Noel hecha por Thomas Nast en 1881.

Un trineo de renos que despegó en el XIX

San Nicolás acabó siendo invocado por las mujeres que deseaban tener hijos, de modo que, en algunas regiones europeas, para decir de una mujer que estaba encinta, se utilizaba la expresión «ha rezado a san Nicolás», y para dar la noticia de que había nacido un niño se decía que el santo había visitado a tal familia. En otras zonas no era la cigüeña la que traía a los niños, sino san Nicolás.

El nombre de éste, dialectalizado, llegó a ser san Klos o Smichlauss (Claus es una abreviatura de Niklaus, Nicolás), y su figura comenzó a ser relacionada con la aparición de niños y de regalos en plena noche, como que se le representó incluso montado en un caballo blanco que galopaba por encima de los tejados, desde donde el santo dejaba caer en cada casa, a través de las chimeneas, a los recién nacidos o los regalos que portaba.

Fueron, según parece, los colonos holandeses que en 1624 fundaron Nueva Ámsterdam —el primer nombre que tuvo la ciudad de Nueva York— quienes llevaron a Norteamérica la figura de Sinterklaas, cuya festividad celebraban entre el 5 y el 6 de diciembre. Más tarde, en 1809, quien asimiló su nombre como Santa Claus fue Washington Irving (el mismo de los Cuentos de la Alhambra) en su Historia de Nueva York.

Después, la leyenda continuó reelaborándose: Clement Clarke Moore, en un poema de 1823, hizo de Santa Claus un duende que, viajando en un trineo tirado por nueve renos, regalaba juguetes a los niños en la víspera de Navidad; y en 1863 el ilustrador Thomas Nast dibujó para sus tiras navideñas en Harper’s Weekly al Santa Claus gordo, barbudo y jovial que ha llegado hasta nosotros.

Nast lo ideó, además de fumando en pipa y con una rama de acebo en su gorra, con un atuendo rojo, pero lo cierto es que la iconografía cristiana ya representaba al santo de esta manera, porque en la vestimenta de los obispos el rojo era el color usual en las capas pluviales y el blanco el habitual para la mitra. (Lorenzo Lotto pintó al santo, en una Gloria de san Nicolás, en 1529, con una estola roja sobrepuesta a la casulla; casi un siglo antes el beato Angélico, en sus Historias de san Nicolás de Bari, en 1437, lo había pintado con una capa pluvial del mismo color, y todavía cien años más atrás lo había hecho Ambrogio Lorenzetti para el altar de san Prócolo de Florencio, en su Resurrección del niño muerto por el diablo).

‘Vida y aventuras de Santa Claus’

Lyman Frank Baum —el autor de El maravilloso mago de Oz— popularizó aún más a Santa Claus en 1902 en su Vida y aventuras de Santa Claus, pero su procedencia del Polo Norte y los renos tirando de un trineo como su medio de transporte se consagraron en la Navidad de 1926, cuando la Lomen Company, una empresa del sector cárnico y frigorífico que invertía en la cría de renos con destino a los mataderos —consiguió incluso un cruce entre renos y caribúes—, asociada con la cadena de grandes almacenes Macy’s, diseñó una extensa campaña publicitaria para divulgar su producto: la Lomen Companypublicó en los periódicos cartas escritas por supuestos niños de Boston, de San Francisco, de Chicago, de Seattle, que expresaban su deseo ilusionado de ver a Santa Claus en persona.

Sólo entonces fue cuando la publicidad como arte de la divulgación comercial se apropió de Santa Claus para utilizarlo como señuelo.

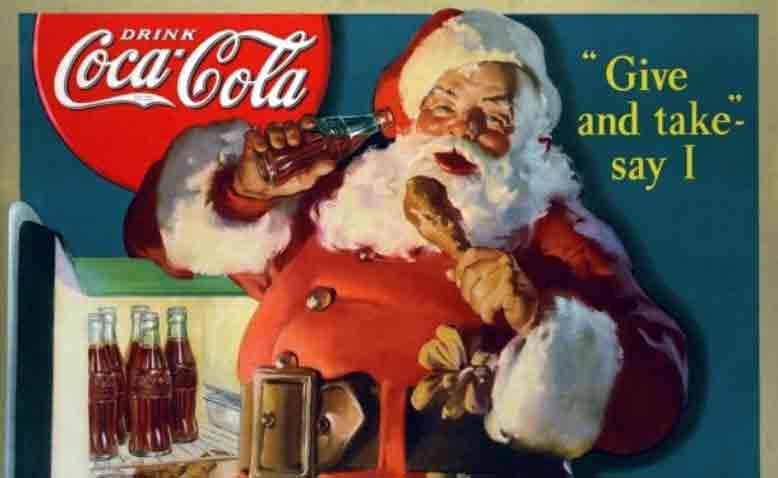

En 1932, la Coca-Cola Companyencargó al ilustrador sueco, residente en Chicago, Habdon Sundblom, una campaña que mostrara a un Santa Claus afable y atrayente junto a su burbujeante refresco: la imagen que resultó es la que más fortuna ha hecho entre nosotros, la de ese abuelo de bigotones y largas barbas blancas, orondo y de risa vivaz, sonrosado y dicharachero, vestido con una casaca roja que tiene ribetes blancos en sus mangas y en sus faldones, ceñida con un grueso cinturón sobre sus pantalones bombachos, tocado con un gorro puntiagudo terminado en una gran borla y calzado con altas botas.

Este Santa Claus se difundió y acabó prestando su imagen al Father Christmas inglés, al Père Noel francés, al Pai Natal portugués, al Babbo Natale italiano, al mismo Weihnachtsmann («hombre de la Navidad») alemán, al Viejito Pascuero o Colacho de los paises hispanos; en suma, a nuestro Papá Noel (que si hubiera sido bien traducido, sería nuestro Papá Navidad).

La publicidad no inventó a Santa Claus

Así que ya ves cómo no ha sido la mercadotecnia la que inventó a Santa Claus, ni tampoco la que lo vinculó a una fecha que, de suyo, ya desde antiguo venía asociada a la entrega de regalos a los niños.

Tampoco Halloween es una deplorable importación de Estados Unidos, salvo que la consideremos una importación de regreso, porque Halloween nació como una fiesta pagana en la Europa celta y en algunos países de Europa del norte, donde de alguna manera se cristianizó (significa literalmente «vigilia del Día de Todos los Santos»). Ni siquiera el árbol de Navidad representa una tradición protestante: también es una herencia pagana, que recuerda las fiestas precristianas del solsticio invernal.

En definitiva, lo que hizo la Iglesia fue asimilar y domesticar tradiciones y celebraciones previas. El cristianismo se había encontrado ya con la costumbre popular pagana, ligada al solsticio de invierno, de repartir obsequios a los niños, por lo que el propio Santa Claus puede ser uno más de tantos mitos paganos que la religión cristiana recicló para aprovecharse de su implantación.

Sería la encarnación bondadosa de una figura mítica, distribuidora de bienes abundantes que, justo en lo más crudo del invierno, pero también en el período en que el tiempo se renueva, en la aurora de cada Año Nuevo, llegaba con regularidad a las aldeas, de granja en granja, repartiendo sus dones: trigo, huevos, queso, tocino, aguardiente.

(Philippe Walter —un filólogo y medievalista cuya Mitología cristiana consulto— apunta incluso que esa vinculación con las riquezas celestes y subterráneas es la razón de que el níquel, descubierto en 1751, fuera designado con una abreviatura de Nicolás, que es también el nombre de un duende travieso habitante del subsuelo).

Lo que ignoro es la razón por la cual, aun disfrutando Santa Claus de esa genealogía cristiana, la jerarquía eclesiástica ha procurado reemplazarlo, en la festividad del 6 de enero, por los Reyes Magos; por qué aquél ha sido desplazado al 24 de diciembre. Quizá porque la fecha del nacimiento de Jesús, incierta, ha sido varias veces mudada de sitio en el calendario, hasta que la Iglesia ha conseguido alojarla en algún día que acaso ya venía siendo significativo para la tradicional religiosidad popular.

La Navidad, antes de fijarse el 25 de diciembre, se ha celebrado el 6 de enero, también el 25 de marzo, antes aun el 10 de abril, incluso el 29 de mayo, y siempre esta variable localización de la conmemoración del nacimiento de Cristo ha obedecido al intento de instalar éste en una fecha que ya tuviera la mayor trascendencia para las creencias paganas anteriores. Una fecha, por tanto, que viniera ligada usualmente a un ritual estacional, de cambio de ciclo, de renovación vital —como ocurre con la eclosión primaveral—, un momento en el que se celebra la creación periódica del cosmos o se anuncia el comienzo de una nueva historia, la llegada de las buenas noticias que presagian el advenimiento de un mundo próspero.

Copyright del artículo © J. Miguel Espinosa Infante. Este artículo es un fragmento de Mapa del tesoro (Fragmentos para mi hijo). Publicado en Cualia con permiso del autor. Reservados todos los derechos.