“Caballeros, el momento de las deliberaciones ha pasado. Es la hora de luchar”. Estas palabras de Don Juan de Austria fueron el preludio del mayor enfrentamiento entre galeras de la Historia.

“Caballeros, el momento de las deliberaciones ha pasado. Es la hora de luchar”. Estas palabras de Don Juan de Austria fueron el preludio del mayor enfrentamiento entre galeras de la Historia.

Conocida también como la batalla naval más formidable acaecida en el Mediterráneo en 1.600 años, Lepanto (1571) no fue sólo un episodio más de la lucha entre el expansionismo del Imperio turco de fe islámica contra la Europa cristiana. Ni siquiera puede reducirse a un simple capítulo de la guerra entre religiones. En realidad, allí estaban enfrentadas dos visiones del mundo, divergentes en lo político, en lo económico, en lo militar… No es difícil caer en la cuenta de que se trata de un desafío cuyas consecuencias llegan hasta nuestros días.

Los orígenes de la batalla hay que buscarlos en el beligerante expansionismo otomano iniciado a partir del siglo XV. Mientras que en el Mediterráneo occidental el Islam se batía en retirada –en especial desde la caída de Granada en 1491–, en el margen oriental ocurría todo lo contrario.

A la toma de Constantinopla en 1451 le siguió un periodo de conquistas en los Balcanes y Europa oriental, que culminó con el primer asedio de Viena en 1529. Si bien fueron rechazados por las tropas del monarca español Carlos V, también emperador del Sacro Imperio Germánico, los turcos lo intentaron de nuevo en 1683. Esta infructuosa segunda tentativa –una derrota aplastante en todos los términos– marcó el declive definitivo del Imperio Otomano y su progresivo desgajamiento hasta su disolución, tras la Primera Guerra Mundial, cuando se conformó la actual Turquía.

En lo que respecta al dominio del mar, los otomanos tardaron en volver sus ojos hacia el Mediterráneo, pese a que la campaña de Constantinopla contó con un nada desdeñable componente naval. Esto puede deberse a la poca tradición marítima turca, ya que trescientos años atrás, antes de alcanzar la supremacía del orbe musulmán, aún estaban asentados en Asia Central.

No obstante, la amenaza naval islámica fue, en mayor o menor medida, constante en la forma de incursiones piratas contra las costas y la navegación del Mare Nostrum, desde diversos enclaves orientales o del norte de África.

Antecedentes de la batalla

La expansión naval turca comenzó con la conquista de las islas del Egeo, para extenderse hacia aguas occidentales. En 1565 pusieron sitio a la isla de Malta, enclave de suma importancia estratégica al estar en pleno centro mediterráneo, y defendido por la Orden de los Caballeros Hospitalarios de San Juan: la Orden de Malta.

La tenaz resistencia de los caballeros, unida al magnífico diseño de las fortificaciones defensivas de la isla, prolongó el sitio hasta que la llegada de una fuerza de auxilio española truncó las ambiciones turcas.

En 1570, el Imperio Otomano reclamó a la República de Venecia la posesión de la isla de Chipre como parte usurpada de sus posesiones. Según cierto estudioso británico, todo se debió al gusto del sultán Selim II por los vinos chipriotas. Lo cierto es que la flota musulmana desembarcó en la isla y en el verano de 1571 había conquistado la casi totalidad de su superficie, con la excepción de la capital: Famagusta.

La guarnición veneciana, ante lo desesperado de su situación y sin posibilidad de recibir auxilio desde el exterior, aceptó la oferta de rendición turca, bajo la promesa de que sus vidas serían respetadas. Por desgracia, los atacantes incumplieron las condiciones y se produjo una gran matanza de cristianos.

La peor parte se llevaron los defensores, quienes sufrieron terribles torturas y atroces muertes. El jefe de la plaza, el general Marcantonio Bragadin, fue despellejado vivo y su piel disecada fue enviada al Sultán como obsequio.

Este hecho decidió a Venecia a unirse a la cruzada que desde tiempo atrás estaba fomentando el Papa Pío V ante la amenaza turca. Hay que señalar la reticencia veneciana a unirse a la cruzada antes de la toma de Chipre, ya que su principal fuente de riqueza provenía del comercio con Oriente. Esto es: la ruta de la seda y los turcos.

La Liga contra los turcos

España, Venecia, Génova, los Estados Papales y la Orden de Malta se coligaron y fletaron una flota con la que batir la amenaza de la escuadra otomana antes de que se refugiase en puerto para pasar el invierno. ¿Su objetivo? Evitar una nueva campaña tras la invernada.

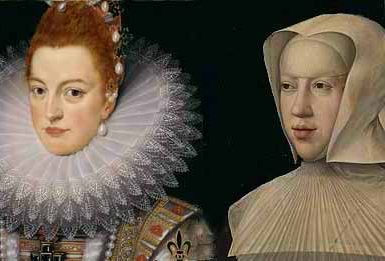

Como jefe de la coalición –la Santa Liga– fue elegido Don Juan de Austria, hijo natural de Carlos V, y por consiguiente, hermanastro de Felipe II.

Las diferentes flotas se reunieron tras dos paradas en aguas del estrecho de Messina y la isla de Corfú. Era ésta una posesión veneciana en el mar Adriático que acababa de sufrir una incursión turca. Todo indicaba que la armada turca se dirigía hacia el golfo de Corinto, que separa la Grecia continental de la península del Peloponeso.

Don Juan envió una flotilla de avanzada, mandada por el almirante Gil de Andrade, que localizó a los turcos en las proximidades del golfo de Lepanto y cifró en poco más de doscientas galeras el contingente musulmán.

La flota de la liga también fue detectada por naves turcas, mientras estaba atracada en Corfú. El almirante Alí Bajá recibió un informe optimista sobre la superioridad turca, aunque impreciso, y decidió presentar batalla. Conviene saber que la ventaja se decantaba realmente hacia la flota otomana. No en vano, ésta disponía de 275 galeras frente a las 209 de la Santa Liga, eso sin contar toda suerte de navíos auxiliares en ambos bandos.

El momento de la verdad

Las dos flotas se encontraron el domingo 7 de octubre en las inmediaciones del golfo de Lepanto. El bando cristiano se encontraba especialmente enardecido tras haberse celebrado la misa. En su ánimo estaba el deseo de vengar las atrocidades turcas en Chipre.

Don Juan diseñó su orden de batalla formando una línea de naves dividida en tres segmentos, con una reserva tras el cuerpo central. Al frente de cada segmento, situó a dos de las seis galeazas con las que contaba, aunque una mala maniobra evitó que las dos del ala derecha ocupasen sus posiciones. Estas naves de diseño veneciano eran un híbrido de galera y galeón, y contaban una potencia de fuego muy superior a la de cualquier bajel turco.

Una vez adoptado el orden de batalla, Don Juan subió en una embarcación ligera y recorrió toda la línea de batalla insuflando moral y ánimos a tripulantes y soldados. Luego regresó a su buque insignia, la Real.

Cuando apareció la flota turca, dispuesta en un orden similar al de la Liga, las cuatro galeazas situadas –correctamente– en vanguardia abrieron fuego. Ocurrió mucho antes de que cualquier bajel cristiano estuviese a tiro de los artilleros otomanos. Su efecto fue devastador y en los primeros instantes de la batalla pusieron fuera de combate a un tercio de los efectivos de Alí Bajá. Hubo naves hundidas, otras quedaron dañadas o fuera de la línea de batalla al evitar su fuego.

Por fin, el cuerpo central turco, comandado por el propio Bajá, sorteó las galeazas y encaró al cuerpo central de la Liga, comandado por Don Juan de Austria, Marcantonio Colonna, del contingente papal, y el veneciano Sebastiano Veniero.

Tras un breve intercambio de fuego de artillería, sobrevino una melé de buques. Entonces se sucedieron los abordajes y los disparos de arcabuces, ballestas y arcos.

La Liga tenía ventaja, ya que sus galeras eran más altas para prevenir los asaltos y estaban dotadas con redes antiabordajes. Además, disponían de un mayor número de arcabuceros en comparación con el enemigo.

En contraste, estos últimos contaban con amplios contingentes de arqueros. Pero el arco era un arma obsoleta en el último tercio del siglo XVI. Además, las corazas de los cristianos les hacían casi invulnerables a los impactos de las saetas.

En el fragor de la batalla, fue abordada la nave insignia turca, la Sultana, y se desató una feroz lucha, con contraataques y sus correspondientes réplicas. Cuando los infantes de la Liga eran rechazados o los turcos cedían terreno, galeras de uno y otro pabellón desembarcaban refuerzos.

La lucha se alargaba y no parecía decantarse por ningún bando hasta que el mismísimo Don Juan, empuñando una espada y un hacha de guerra, encabezó el asalto definitivo. La Sultana fue tomada por el español y la cabeza de Alí Bajá acabó hendida en una pica y exhibida en el puente.

Las distintas versiones sobre la muerte del almirante turco apuntan la causa al suicidio ante la inminente captura, o al hecho de que lo alcanzó una bala cristiana. Fuera como fuese, al ver ondear el pabellón papal en el mástil turco, las naves supervivientes del cuerpo central otomano emprendieron la huida.

El ala izquierda

La batalla en el ala izquierda cristiana, que bordeaba la costa norte del golfo, evolucionó de manera similar a la del centro. Es decir, con intercambio de fuego artillero y la posterior sucesión de abordajes.

Pese a ello, la destrucción del contingente turco –cincuenta y seis galeras comandadas por Mehmed Siroco– fue casi total. Al principio, los turcos casi lograron superar el flanco de la Liga y ganar la retaguardia, pero fracasaron por dos razones. En primer lugar, la habilidad del almirante veneciano Agostino Barbarigo. A ello hay que unir el resentimiento de los venecianos por los crueles sucesos de Chipre. De hecho, algunos familiares de las víctimas formaban parte del contingente veneciano. Unidos esos dos factores, culminaron con el casi completo exterminio del ala otomana. Al final, la cabeza de Siroco corrió la misma suerte que la de Alí Bajá.

El ala derecha

El ala derecha cristiana derecha, comandada por el genovés Andrea Doria, pugnaba por no ver superado su flanco. En esto, se abrió un amplio margen entre los cuerpos de Doria y Don Juan, por el que se infiltraron varias galeras turcas comandadas por Uluj Alí, que atacaron inesperadamente la retaguardia del grupo del hermano de Felipe II.

Uluj Alí no explotó debidamente su incursión. Cometió el error fatal de dedicarse al pillaje de las naves cristianas dañadas, en lugar de seguir presionando. Fue entonces cuando entró en acción la reserva de la Liga, comandada por los almirantes españoles Álvaro de Bazán y Juan de Cardona. Su acción conjunta acabó o puso en fuga a las naves de Uluj Alí. Este fue el único almirante otomano superviviente.

Entrevistado por César Cervera en ABC, Agustín Ramón Rodríguez González, autor de Álvaro de Bazán: Capitán General del Mar Océano (Edaf, 2017) y Lepanto, la batalla que salvó a Europa (Sekotia, 2013), señala lo siguiente: «Don Juan de Austria en Lepanto tenía 24 años y la única guerra que había visto era en las Alpujarras. Sabía poco de galeras. Álvaro de Bazán había estado al mando de la escuadra del Reino de Nápoles y era mejor influencia que Luis de Requesens, el hombre situado por el Rey para asesorar a Don Juan. El granadino ejerció así como su principal asesor marítimo y evitó los días previos que casi se fuera a la porra la alianza por un rifirrafe con los venecianos. En ese momento de tensión el puso la calma y la prudencia, cuando lo más fácil era enfadarse y actuar como el típico soldado español bravucón. Su actuación en Lepanto fue completamente decisiva, más que la de ningún otro. Fue el auténtico artífice de la victoria. Don Juan de Austria le reservó un puesto en retaguardia, como a los triarii, la unidad de élite de las legiones romanas, para rematar la fase final. En la izquierda, controlado por el mando veneciano, fue Bazán el que decidió la batalla; en el centro, cuando Don Juan de Austria estaba rodeado es quien le salvó de verdad; y en la derecha, cuando el genovés Gian Andrea Doria (más atento a los contratos que a servir al Rey) metió la pata, acudió Bazán para rescatarlo. (…) Menospreciar Lepanto es un tema muy viejo. El primero en hacerlo fue el francés Voltaire. Es otro capítulo más del menosprecio de la historiografía universal a los méritos españoles. Si la hubieran ganado otros, británicos o franceses, sería un elemento central y se habrían hecho infinidad de obras de ficción. Luego está el caso de los italianos, que son los únicos que la valoran pero intentan atribuirse ellos la victoria».

Merece la pena destacar las similitudes existentes entre el comportamiento de Uluj Alí y el de los persas que se enfrentaron a Alejandro Magno en la batalla de Gaugamela (331 a.C.). Al igual que Alí y sus huestes, un contingente persa halló un hueco entre dos cuerpos macedonios y atacó su retaguardia. Sin embargo, exhibieron el mismo amor por el saqueo que los turcos, hecho que les privó de una posible victoria.

Razones de una victoria

La Santa Liga se proclamó vencedora tras unas cuatros horas de lucha. Su flota había compensado la inferioridad numérica con la superioridad tecnológica. La flota cristiana había eliminado el espolón de bronce de la proa de sus galeras, lo que permitía el montaje de un mayor número de piezas de artillería. Además, éstas eran de manufactura superior a la turca. Para su desgracia, los otomanos se limitaban a copiar los modelos occidentales o a montar piezas capturadas a sus oponentes cristianos.

Se especula con que las naves de Liga montaban unas mil doscientas piezas de artillería, frente a setecientas cincuenta turcas. Por su parte, los otomanos desconocían el concepto de la galeaza.

Ya he señalado la superioridad de los infantes de la Liga en cuanto a armamento y protección corporal. A ello hay que sumar su mejor instrucción y la superioridad de sus técnicas de asalto y de lucha coordinada en espacios reducidos. Este modo de lucha tiene su origen en la tradición militar occidental, que se remonta a la falange griega de la antigüedad clásica. En suma, algo desconocido en el mundo musulmán.

Es cierto que el combatiente turco exhibía un gran valor individual para hacerse merecedor de la aprobación de Alá, pero los modelos militares occidentales fueron de difícil implantación y crearon un conflicto a los musulmanes inmovilistas.

Don Juan y la ventaja estratégica

Especial mención merece la figura de Don Juan de Austria. Además de un excelente soldado, fue destacable en su papel represor de la rebelión morisca en España –una rebelión, no lo olvidemos, alentada por los turcos–. Tampoco debe pasar desapercibida su faceta como diplomático en su labor de comandante en jefe de la coalición.

No es descabellado plantear cierto paralelismo entre su persona y la de Dwight Ike Eisenhower, comandante en jefe de las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Ambos fueron jefes supremos de coaliciones multinacionales que hacían frente a un enemigo con un mando unificado –un sultán y un führer–. Además, debían lidiar con las divergencias, suspicacias y rivalidades de sus comandantes subordinados, y manejarlos con tacto para no desgajar la coalición.

A su vez, Don Juan no dudó en encabezar el asalto final contra el buque insignia otomano, con total desprecio por su integridad física. Además de por su arrojo, su figura se vio aún más engrandecida por su renuncia a la suculenta parte que le correspondía del botín obtenido. Declinó esa cantidad en beneficio de los mutilados y huérfanos de la Liga.

La victoria sirvió para liberar a entre 10.000 y 15.000 cautivos cristianos, empleados por los turcos como remeros esclavos. La flota de la Liga contaba con hombres libres como remeros, y a los galeotes se les dio la posibilidad de redimir sus penas en caso de victoria. En algunos casos, incluso se les armó para que participaran en la lucha.

La principal ventaja estratégica que la Liga obtuvo de Lepanto fue que la amenaza turca desapareció del Mediterráneo occidental. Pese a que en 1573 el sultán contó con una nueva flota, al mando del saqueador Uluj Alí, ésta no poseía el nivel de la derrotada en la batalla.

Venecia fue quien menos rendimiento obtuvo de la victoria, ya que el periodo de beligerancia contra el turco provocó que se resintiese su economía, enfocada, como ya dije, al comercio con Oriente. Esto provocó que meses después negociase acuerdos con el sultán.

En lo que a España se refiere, la relativa tranquilidad que imperaba en el patio trasero del Mediterráneo permitió que centrara su atención en sus intereses en Europa y el Nuevo Mundo. Y es que el eje geopolítico del mundo hacía décadas que había empezado a desplazarse desde el Mare Nostrum hacia el Atlántico.

Copyright del artículo © José Luis González Martín. Reservados todos los derechos.