A Émile Zola (1840-1902) le tocó morir cien años después del nacimiento de Víctor Hugo. Los reúnen no sólo las fechas sino también esa suerte de apostolado laico, muy francés de otros tiempos, que hace del intelectual un servidor de la verdad intemporal, la verdad que intentamos saber sin acabar de saberla. Por ello, la verdad se va haciendo historia. Pero mientras Hugo, hijo de un general de Napoleón, tiende a la conciliación bonapartista y su gran enemigo es el sobrino del Emperador en cuanto se cree un nuevo Emperador, Zola nos propone la disidencia como vocación y como rasgo del intelectual.

A Émile Zola (1840-1902) le tocó morir cien años después del nacimiento de Víctor Hugo. Los reúnen no sólo las fechas sino también esa suerte de apostolado laico, muy francés de otros tiempos, que hace del intelectual un servidor de la verdad intemporal, la verdad que intentamos saber sin acabar de saberla. Por ello, la verdad se va haciendo historia. Pero mientras Hugo, hijo de un general de Napoleón, tiende a la conciliación bonapartista y su gran enemigo es el sobrino del Emperador en cuanto se cree un nuevo Emperador, Zola nos propone la disidencia como vocación y como rasgo del intelectual.

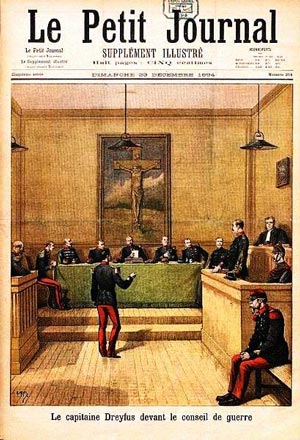

De hecho, la misma palabra intelectual se puso en circulación a fines del siglo XIX con el asunto Dreyfus que esbozó un enésimo episodio francés de guerra civil y en el cual Zola intervino protagónicamente con su Yo acuso.

Es sabido que el capitán Dreyfus fue acusado falsamente de tradición y espionaje, y castigado, no por un delito que no había cometido, sino por su condición de judío. Salieron en su defensa algunos periodistas y escritores de sesgo radical y quizá de herencia jacobina: Zola, Clemenceau, Viviani. Se le opusieron otros intelectuales, de carácter nacionalista y vindicativo, obsesionados por la derrota de Francia ante Prusia en 1870.

Enrique Larreta, el escritor argentino, le preguntó alguna vez a su amigo Maurice Barres si creía en la culpabilidad de Dreyfus. Barres le contestó algo sangrante: que eso es lo que menos importaba. Ya podían haber fusilado al mentado capitán, lo que estaba en juego era la movilización francesa contra un enemigo fantasmal.

Zola y sus amigos estuvieron poco arropados en su empresa. La extrema izquierda simpatizaba poco con los judíos, identificándolos con el gran capital explotador. La izquierda socialista se unió tardíamente a la defensa de Dreyfus. La comunidad judía se encogió de hombros, prefiriendo jugar a la asimilación con Francia antes que a otros peligros.

Hubo voces aisladas: los nacionalistas judíos como Bernard Lazare, que opusieron un tribalismo a otro. Historiadores cumplidos como Michael Marrus han hecho la crónica de este curioso fenómeno. Registran un solo acto de protesta comunitario judío en todo el proceso, organizado por un sindicato de obreros israelitas.

La postura de Zola no era popular. Tampoco le consiguió favores. Lo procesaron y debió exilarse en Londres. Todavía se discute si su muerte por asfixia fue accidental o provocada. Lo relevante de su actitud es, justamente, que se produce contra el lugar común, la doxa y el prejuicio. Y no apunta sólo al hecho de que se estaba cometiendo una infamia contra Dreyfus. Señala un peligro que luego se haría patética realidad. La fobia antisemita anuncia a Hitler, y la caducidad de los principios republicanos de tolerancia, pluralidad y respeto a las diferencias dentro de la ley, conduce al mesianismo totalitario, a Mussolini y a Stalin.

Zola sigue vivo cada vez que, en nombre de una verdad genética, irracional y excluyeme, se amenaza a la voz que, más allá de cualquier acogida, dice en el tiempo la verdad intemporal, la verdad moral, la que apunta hacia el estruendo de la mentira.

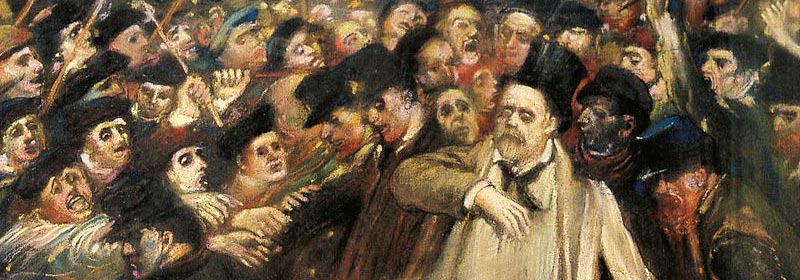

Imagen superior: Henry de Groux, «Zola se enfrenta a la turba» (1898).

Copyright del texto © Blas Matamoro. Este artículo fue editado originalmente en Cuadernos Hispanoamericanos. El texto aparece publicado en Cualia con el permiso de su autor. Reservados todos los derechos.